불황의 피해와 그 해법의 어려움

불황은 도대체 국민들에게 어떤 피해를 주고 있으며 경제학자들은 불황에 잘 대응해 왔을까요?

경제학자 오쿤은 인플레이션율에 실업률을 더해 고통지수(misery index)를 만들었습니다. 만약 실업률과 인플레이션율이 각각 3%라면 고통지수는 6%가 되는 것입니다. 이에 추가적으로 David Blanchflower et al.(2013)은 실업률이 인플레이션율에 비해 4배 정도의 고통을 느낀다고 말하고 있습니다.

2012년 보스턴 노스이스턴 대학에서 박사 과정 학생이었던 린드 가야드는 4800장에 달하는 이력서를 미국 전역에 있는 600개 회사에 발송하는 실험을 통해, 가장 최근까지 해당 분야에 일했던 사람일수록 취업에 유리하다는 사실을 알아냈습니다. 자주 이직한 경력은 전혀 도움이 되지 않았으며, 해당 산업에 일한 경험은 있지만 실직 기간이 14주 이내의 경우는 실직 기간이 24주나 6개월 이상인 경우에 비해 세 배 이상의 면접 기회를 얻었다는 사실도 발견했습니다. 결론적으로 기업들은 해당 산업 분야의 경력보다는 장기 실업 상태에 있는 사람을 뽑지 않으려 한다는 사실을 발견할 수 있습니다. 즉, 경력 단절이 재취업에 상당한 영향을 미치는 것입니다.

특히, 경기가 좋지 않을 때 일자리를 찾는 사람들의 소득 감소는 오래 지속되는 경향을 발견한 연구들도 많습니다. 특히 이 경우는 구직자들이 자신이 원하는 분야의 일자리를 구하지 못해 다른 일자리를 받아들여야 하는 상황도 발생하게 됩니다. 이는 자신들이 원하지 않는 직장에서 경험과 관계 또는 기술축적 때문에 시간이 지날수록 경기가 좋은 상황에 취업한 사람들과 비교하자면 지속적인 소득격차가 발생하게 될 것입니다.

경기하락이 사람들의 불안과 불행, 자선 기부의 감소는 물론 정치적으로나 도덕적으로까지 문제를 발생시킨다는 부분을 무시하고라도 경제적으로 상당한 피해를 주고 있는 것은 사실입니다.

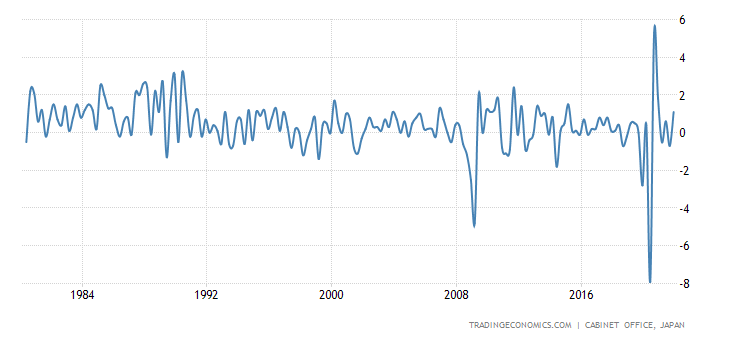

일본의 장기적인 경기침체를 생각해 보면 불황의 원인을 쉽게 찾아서 해결하는 것이 쉽지 않다는 것을 알 수 있습니다. 1970년대 초의 일본은 3년동안 20%의 경제성장률을 보였습니다. 그 이후 1974년에 성장률이 둔화되었음에도 70년대 80년대를 거치며 연평균 4%는 유지 하였습니다. 그러나 그 이후 20년동안 1%의 성장률에 그쳤으며 아래 그림과 같이 최근까지 심각한 불황을 겪고 있습니다.

이렇게 심각한 불황을 겪으면서도 긴 시간동안 이를 해결하지 못한 것을 보면 경제학자들이 불황에 대처하는 방법을 제대로 알지 못한다는 사실을 방증해주고 있습니다.